「神であるこの我を模倣せし愚行、万死に値する」

細い眉尻を常より更に吊り上げ、水邪はさも不愉快そうに言った。唇の端に、いつもの笑みはない。

「よく言う。矮小な貴様の魂は代価にならぬぞ?」

水邪にそう言い返した相手もまた、水邪であった。

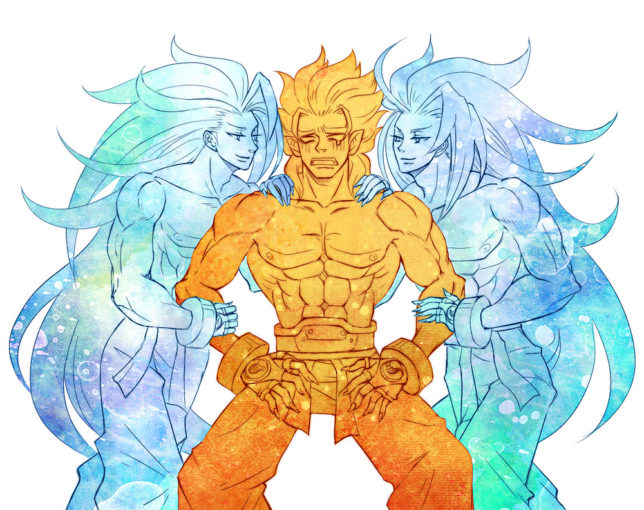

逆立って長くたなびく青い髪も、顔貌も体躯も声も仕草も、全く同じ二人の水邪が相対している。

「グガッ…ァ……」

炎邪はそんな現場に運悪く出会してしまった。

水邪一人だとて自分の手には負えないのだ、二人など堪ったものではない。慌てて引き返そうとするが、遅かった。

「グルジォッ!」

飛び上がったところに〝恵みの雨〟というには凶暴な性質の水の塊を投げ付けられ、敢えなく地に落ちる。顔を上げると、二人の水邪に挟まれるようにして見下されていた。

「炎邪、丁度良いところに来た」

「こやつは我の偽物。貴様の炎で焼き尽くすのだ」

「偽物に惑わされるでない、炎邪。貴様にならわかるであろう?」

そんなことを言われても、どちらも水邪ではないか。

炎邪は頭を横に振り、バネのように飛び起きて逃げ出した。

千年以上も続く仲だ、炎邪が冷静でいられたなら、本物を見分けることもできたのかもしれない。しかし、間違えれば本物の水邪からどんな目に遭わされるか──普段から落ち着きのない炎邪がそんな不安を抱きながら落ち着いて考えることなどできるはずもなかった。

炎邪の頭上をひらりと超えて、水邪はその眼前に軽やかに降り立つ。

即座に踵を返せばもう一人の水邪が酷薄な笑みを浮かべていた。

「何故逃げるのだ、炎邪」

「我らは非力な人間だったころからの同士ではないか」

「うぐがっ!」

前後は挟まれた。右に行くか、左に行くか──否、上だ。

炎邪は高く、高く、水邪の頭上の遥か上まで跳躍し──空の上で、空飛ぶ老人と出会った。

「ガガブッ!?」

緑の道着のその男は、劉雲飛。炎邪と水邪の人間時代の師にあたる。

「フンッ!」

「グヘァッ」

雲飛はかつての弟子の鳩尾へ躊躇わず膝を入れ、組んだ両拳を『へ』の字に折れ曲がった背中に勢い良く振り下ろした。

「グヴァァッ!」

炎邪は為す術もなく叩き落とされ、地面に身体を打ち付ける。

待ち構えていたかのように、二人の水邪が炎邪の身体に乗り掛ってこれを押さえ込んだ。

苦しむ炎邪とは対象的に悠々と地面に降り立ち、雲飛はゆっくりとした口調で言った。

「貴様ら、何やら揉めているようだな」

下らない理由での喧嘩は昔から良く見て来たし、子供の喧嘩を都度止めに入ろうとも思わなかった。しかし、炎邪一人に対して水邪二人というこの状況は尋常ではない。

「煩いのが来たな」

「老兵は去れ」

「黙れ小僧ども」

体つきは立派になっても中身は昔と変わっていないようだ。彼らと対する度にそう思ってしまうため、その存在の邪悪さを感じていながらも、雲飛はなかなか二人を封じることができずにいた。

「小僧ども、だと。このような下衆と一緒にしないで欲しいものだ」

「そのまま貴様に返上するぞ、愚か者め」

雲飛は深く溜め息を吐いた。

「闇に落ちた弟子たちを封ずることも我が償いだ。どちらが本物かはっきりしてもらわねば、ワシとしても困る。……そうだな、水邪と炎邪は親友同士だった。自分のことしか考えない、傲慢で威張りくさった性格の水邪が、炎邪のことだけは認め、心を許していたと、ワシは思っとった」

「フン、過去に縋る哀れな老骨め」

「無理もない。老人よ、貴様には未来がないのだものな」

水邪の口が悪いのは昔からのことだ。今更気にはしない。

「水邪よ、炎邪の手を取れ」

二人の水邪は言われた通り、一方は炎邪の右手を、もう一方は左手を掴んだ。

「双方、炎邪の手を引いて奪い合うのだ。本当に炎邪の親友の水邪であれば、決して手を放さないはずだ」

雲飛の言葉が全て終わらないうちに、二人の水邪は力一杯炎邪の腕を引いた。

「グォッ!」

「炎邪は我が同胞!」

「我らは破壊と創造を司る存在!」

「グガァオッ!!」

炎邪と比較すればこそ腕力で劣る水邪だが、非力というわけでもない。炎邪の手首は水邪の長い爪に皮膚を裂かれ、その熱い血を滴らせる。

「炎邪、私と共に!」

「いいや、私だ! 千年前から炎邪と共にあったのは、私だ!!」

「ドブラッ! ゲォッハァッ……!!」

水邪に引かれるまま、右に、左にと炎邪の身体が揺れ動くうちはまだよかった。

「イガガッ! ガハァッ……!」

左右からの力が拮抗して身動きができなくなると、いよいよ腕の付け根の部分がびりびりと悲鳴を上げる。

「グォオオォオオォオオオ!!!」

獣の咆哮のような炎邪の叫びに、左の水邪が手を放す。

──ズシャーン!

反動で炎邪は勢いよく右方向に飛び、右の水邪を下敷きにしながら盛大に倒れ込んだ。

「ヴァガァッ!!」

「ひょっ!? ぐ、あぐっ……!」

「そこまで! 炎邪はそちらの水邪のものとする!」

審判員のように掲げられた雲飛の手の向く先を見るや、水邪は唖然として抗議の声を上げた。

「なんだとォ!? 貴様っ……!」

雲飛が指し示す先には、地面に頭をぶつけてもんどり打つ水邪と、焦った様子でその周囲をうろうろしながら何もできずにいる炎邪の姿。

大袈裟な動作で不服を申し立てるのは手を放した左の水邪だ。

「貴様、かの有名な説話を知らんのか!? 我は悲鳴を上げる友人を憐れんで手を放したのだぞ!?」

母親と名乗る二人の女が一人の子供の手を引き合うが、本物の母親は痛がって泣く子供が可哀想で手を放してしまう。よく似た逸話は世界中のどこにでも存在する。

「フン、本物の水邪がそれほど他人に甘いわけがなかろう」

どうということもないように言い放った雲飛に、食って掛かったのは本物とされた右の水邪だった。

「聞き捨てならんな! 我は炎邪があの程度でどうにかなるわけがないと、よく知っていたからこそ思い切って引いたのだ! のう炎邪」

「ドララッ……シュ」

本当にそうなのだろうか。水邪ならば、この腕がもげるくらいは何とも思わないような気がする──

水邪は炎邪の首をがっしりと抱え込んで言った。

「腕がもげたくらいでどうにかなる貴様ではないものな!」

「ぐるじおっ!」

雲飛の判断は正しいと思う。これは水邪だ。

「炎邪は我が半身。馬鹿で愚図で足手纏いでも、共に天下を取ると誓い合ったからこそわざわざ魔界まで連れて行ったのだ。それをどうして容易く手放すことができよう? まがいものよ、あまりに愚かだぞ」

痛めつけられたうえにひどい言われようだが、水邪が自分を選んだあのときのことを思い出すと、全く悪いようには思えなかった。寧ろ逆だ。

だからこうして、千年以上を経ても傍らにいるのだろう。

「安心せよ炎邪。私が世界創造の力を手に入れた暁には、腕の一本や二本や三本や四本──」

陶然とした調子の囈言を遮るように、雲飛は偽物とされた水邪を指して声を張る。

「貴様は闇き皇! その気、忘れるものか! 三人掛かりで行くぞ!」

「御意」

「ジョワッ!」

「なにぃっ! 貴様ら!」

雲飛は贖罪のため、水邪と炎邪は人魔一体の法を手に入れるため。

目的は違うものの、三人は一時共闘する。

◇

死闘には程遠い戦いの中で、闇キ皇は闇の中に沈んで消えた。姿だけではない。〝気〟そのものがこの場から消えていた。

「クッ……!? 奴め、我らの力に恐れをなして逃げおったか……?」

水邪は芝居掛かった仕草で左右を見回し、雲飛は戦う前と変わらぬ調子で言った。

「それにしても手応えがなさすぎたな。この場で自由に力を奮えるほどには、未だ邪気が満ちておらんのだろう。だから人に取り憑こうなどという、姑息なことをする」

「ふうむ……我の姿を映し、炎邪を油断させて取り憑こうとしたのかもしれぬな。下らん輩だ」

「いや……」

雲飛には、闇キ皇が標的としたのは水邪であったように思えた。炎邪を手元に置かない水邪は脆い。闇キ皇は人の心の揺らぎを卑俗に嗅ぎ付けては、そこに出来た隙間に簡単に入り込むのだ。

「まあ、そういうことにしておくか……」

雲飛のはっきりしない物言いを、咎める声はなかった。

水邪と炎邪の姿は既に近くにはなく、岩の切り立った丘の上に見えたかと思うとそこからもすぐに消えてしまった。

「……まあ、いい。お前達はワシが西刹へ送ってやる。その時がまた、少し伸びたまでのこと──」

『炎邪、我らも魔界の力を手に入れるぞ。我らは一対の神になるのだ』

まだ少年の面影の残る水邪は、そう言って炎邪の手を引いた。炎邪の返事など聞くつもりもないような様子だが、炎邪も抗わず、寧ろ楽しげにその後をついていく。

そんな二人の姿が雲飛の目の前に薄らと幻出したが、乾いた風に思わず閉ざした瞳を再び開いたときには消えていた。

彼らの思念が残留したものか、闇キ皇が何らかの意図で見せたものか、あるいは自分の妄想でしかなかったのか。

雲飛は静かに首を横に振った。

<了>